習字の習い事は「意味ない」と思われがちですが、実際は集中力・自信・美しい字を育てる大切な学びです。

本記事では、始めるベストな年齢や教室の選び方、家庭での90日上達法まで徹底解説します。

本記事には一部に広告を含む箇所がありますが、皆さまの追加的な情報収集及びご判断の一助となることを目的に掲載しておりますので、お役立てください。

第1章|習字の習い事って何?価値・目的・続ける意味

子どもの習い事として定番のひとつに数えられる習字。

ただ最近は「パソコンやタブレットが主流だから習字は意味ないのでは?」と感じる親御さんもいらっしゃいます。

ここでは、そんな疑問をほどきながら「習字とは何か」を整理し、メリットとデメリット、そしてお子さんに向いているかどうかを判断するヒントをまとめました。私自身、息子と娘を育てながら体験したことも交えてお伝えしていきますね。

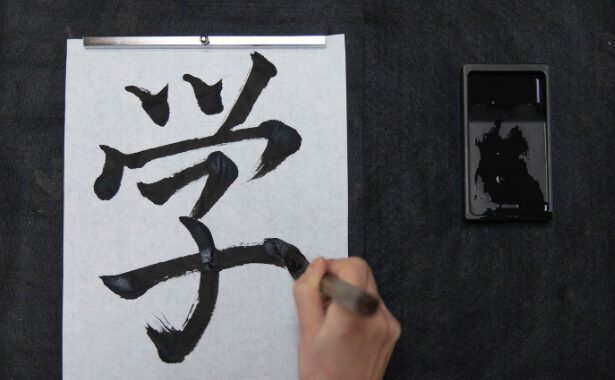

習字・書道・硬筆の違いを整理して理解する

まず押さえておきたいのは、習字・書道・硬筆は似て非なるものだという点です。

| 種類 | 特徴 | 主な目的 |

|---|---|---|

| 習字 | 筆や鉛筆を使って文字を整えて書く練習全般 | 字形を整え、美しい文字を書く技術を習得する |

| 書道 | 芸術的な表現を重視。毛筆が中心 | 美や表現力を追求する |

| 硬筆 | 鉛筆やペンで行う習字 | 読みやすく整った日常文字を習得する |

つまり「習字の習い事」とは、美しい文字を書くための基礎力をつける場。

多くの教室では毛筆と硬筆の両方を扱い、広い意味で“書道教室”と呼ばれることが多いです。

習字と書道を分けて考えると「うちの子に合うのはどちらだろう」と見極めやすくなります。目的を整理したうえで習わせると長続きしやすいですね。

習字の習い事は意味ない?その誤解を解く

確かに現代は手書きの機会が減りました。

でも「習字は意味がない」と決めつけてしまうのは少し早計です。

誤解の背景には大きく2つあります。

- 短期で成果を求めすぎること

習字はすぐに劇的な変化が見える習い事ではありません。半年、一年と積み重ねて初めて線の安定感やバランスが変わってきます。 - 価値を「字の上手さ」だけに限定していること

実際には集中力、姿勢、忍耐力、礼儀など副次的な成長が多くあります。

私も最初は「1か月経っても字は変わらないな」と思いました。

けれど息子のノートを見比べると、線がぶれにくくなり、字形が少し整ってきたんです。

親子でその違いを確認した瞬間、「やってきた意味があるね」と実感できました。

成果を小さくても“見える化”することが習字の継続には大切です。親子でBefore/Afterを比べてみると、意外な発見があるものですよ。

習字のメリット・デメリットを正直に整理する

ここでは、習字の習い事のメリットとデメリットを表にして整理します。

| 観点 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 文字 | 字が整い、きれいに書けるようになる | 上達がすぐには見えにくい |

| 生活習慣 | 姿勢や正しい持ち方が身につく | 墨や服が汚れるリスクがある |

| 心の成長 | 集中力・忍耐力が養われる | 子どもによっては飽きやすい |

| 成果実感 | 昇級試験や展示で自信につながる | 出品料や検定料など費用負担がある |

| 礼儀作法 | 道具の扱い・挨拶など礼儀が育つ | 他の習い事との兼ね合いで負担になる |

息子を体験教室に連れて行ったとき、最初は緊張で固まっていました。

それでも先生に「上手だね」と褒められた瞬間、顔がパッと輝きました。

その表情を見て「習字は結果だけでなく、努力を認めてもらう経験にもなる」と強く感じました。

習字のメリットとデメリットを両方知ったうえで始めると、後悔が少なくなります。デメリットも工夫次第で和らげられるので安心してくださいね。

習字に向いている子・向いていない子を見極めるポイント

向き不向きを知っておくと、無理のないスタートができます。

向いている傾向

- 細かい作業やお絵描きが好き

- お手本を見て真似るのが得意

- 自分の作品を人に見せたがる

- 15分程度座って集中できる

苦手かもしれない傾向

- 体を動かすことが大好きで座るのが苦痛

- 墨で手が汚れるのを嫌がる

- 比較や競争を極端に気にする

友人の息子さんは外遊びが大好きで最初は落ち着きませんでした。

でも「字をきれいにしたい」という本人の希望が強かったので挑戦。

3か月後には30分集中できるようになり、親御さんも驚いていました。

「やりたい」という気持ちがあるかどうかが一番の判断軸です。向いていないように見える子でも、本人の意思があれば伸びる可能性は十分にありますよ。

習字の価値を最大化するためにできる工夫

習字の効果を引き出すには、教室選びと家庭のサポートが鍵です。

教室で意識したいこと

- 具体的でこまめなフィードバックがある

- 段階的な目標を設けてくれる

- お手本を見せてくれる

- 子ども全員に発表の場がある

家庭で意識したいこと

- 週2回×15分の短い習慣にする

- 結果より努力を褒める

- 道具をすぐ使えるように環境を整える

私の家では「土曜の朝ごはん後は習字タイム」と決めています。

お菓子のご褒美よりも、「今日も一緒に書けたね」と声をかける方が子どものやる気は長続きしました。

習字は先生と家庭の二人三脚で価値が高まります。家庭で少しの工夫を取り入れるだけで、習字が「意味ある時間」に変わっていきますよ。

第2章|習字の習い事は何歳から始める?発達段階別の始め方

「習字は何歳から始めるのが良いのか」。

これは多くの親御さんが抱く疑問ですよね。

年齢ごとに発達段階は違いますし、教室によっても対応が変わります。

ここでは、幼児・小学校低学年・小学校高学年以降の3つのケースに分けて解説していきます。私自身の子ども(5歳の息子と3歳の娘)の体験談も交えながら具体的にお話ししますね。

幼児(年中〜年長)から始める場合

この時期に始める目的は「筆や文字に親しむこと」です。

- 大きめの筆で縦線や丸を描く

- 名前の一文字など身近な字に挑戦する

- 水で書く練習用シートを使って遊ぶ

我が家でも、娘(当時3歳)はおもちゃの筆と水で描けるボードに夢中でした。

「まるを書いたよ!」と嬉しそうに見せてくれる姿に、まずは楽しさを重視することが大事だと感じました。

正しい姿勢や筆の持ち方を自然に覚えると、文字学習の土台が作られますよ。

小学校1〜3年生で始める場合

もっとも一般的なスタート時期です。

学校で文字を習い始め、集中力も徐々に育っていく年代だからです。

- 硬筆(鉛筆)から毛筆へスムーズに移行しやすい

- 習った漢字を習字で復習できる

- 「宿題の前に1ページだけ練習」といった習慣づけが効果的

息子(小1)が習い始めたとき、先生に「とめ・はね・はらい」を筆で学んだ結果、鉛筆で書く字も見違えるほど整いました。

「宿題前に5分だけ」と決めて練習させると、その後の学習にも集中できるようになったんです。

この時期は「やりたい!」という子どもの意欲を尊重し、習慣化できるよう工夫すると長続きしますね。

小学校4年生以降に始める場合

高学年からでも決して遅くはありません。

むしろこの年代は本人の目的意識が強いので、短期間で大きく伸びることもあります。

- 学校で基礎を習っているため理解が早い

- コンクール出品や段位取得を目標にできる

- 作品づくりを通じて「書の楽しさ」に触れられる

友人のお子さん(小5)は、学校の書写展で悔しい思いをしたのをきっかけに習字を始めました。

半年後には級を取得し、自信を持って次の大会に挑んでいました。

「きっかけが本人発なら吸収力が違う」と実感させられたエピソードです。

遅めのスタートでも、自分の意志で挑戦する子はぐんぐん伸びていきますよ。

左利きや不器用な子への配慮

左利きのお子さんも安心してください。

紙やお手本の位置を工夫するだけでスムーズに書けます。

- 半紙の右側に手本を置く

- 紙を少し回して書きやすい角度に調整する

- 無理に右手へ矯正しない

息子も一時期左手で書くのに挑戦しました。

先生に「手本を右に置くといいよ」と言われたら、ぐっと書きやすそうになったのを覚えています。

無理な矯正は逆効果です。書きやすさを尊重することが、習字を好きになる第一歩ですね。

初めての体験レッスン前にやっておきたい準備

体験当日を楽しいものにするために、事前にできることがあります。

- 自分の名前を書けるようにしておく

- 好きな漢字をひとつ選んでおく(例:星・犬など)

- 元気に挨拶できるよう声かけする

- 汚れてもいい服とハンカチを準備

息子は体験のとき「星」という字をリクエストしました。

先生が特別にお手本を書いてくれたことで、本人はすっかり習字のとりこに。

自分で選んだ字を書けた体験が、継続のきっかけになったと感じます。

体験では「できた!」という小さな成功体験を積ませてあげることが、その後の意欲につながりますよ。

第3章|失敗しない習字の習い事の教室選びと始め方

いざ「習字を始めよう」と決めても、実際にはどんな教室を選ぶべきか迷いますよね。

私自身も息子が小学校に上がるタイミングでいくつかの教室を見学しましたが、料金や指導方針、雰囲気が全く違うことに驚きました。

ここでは、代表的な形態の比較から料金の目安、良い指導の見極め方、体験レッスンの流れ、さらに必要な道具の選び方までをまとめます。

習字教室の形態を比較する

習字の習い事にはいくつかの形態があります。

それぞれの特徴を表に整理しました。

| 形態 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 個人・小規模教室 | 師範資格を持つ先生が自宅や貸し教室で開講。少人数制。 | きめ細かい指導が受けられる。家庭的な雰囲気。 | 教室によって質に差がある。通いやすさもバラバラ。 |

| 学童併設・学校内教室 | 学校や学童で放課後に開講。友達と一緒に通える。 | 送り迎え不要で楽。費用も比較的安い。 | 毛筆設備が簡易的な場合もある。指導が浅いことも。 |

| カルチャーセンター | 公民館やデパート内で開講。10〜20名のクラス制。 | 設備が整い安心感がある。入会がしやすい。 | 受講者が多く、個別指導の時間が短め。 |

| 通信講座 | 郵送やオンラインで添削。全国どこでも受講可能。 | 通う手間がなく費用も抑えやすい。 | 自己管理が必要。直接指導がないため上達がゆるやか。 |

| オンライン教室 | Zoomなどを利用。リアルタイムや録画で学習。 | 自宅で受講可能。柔軟に学べる。 | ネット環境に左右される。小さい子には集中が難しい。 |

私の家では、送り迎えの負担を減らすために最初は学童内の教室を検討しました。

ですが「もっと丁寧に見てもらいたい」と感じ、最終的には個人の先生の教室に通うことを選びました。

教室ごとに一長一短があります。ご家庭の状況や子どもの性格に合わせて選ぶことが大切ですよ。

習字教室の料金・頻度・所要時間の目安

習い事を検討する際に避けて通れないのが費用面です。

ここでは一般的な目安をご紹介します。

- 月謝:4,000〜6,000円前後

- 入会金:5,000円前後(初回のみ)

- レッスン頻度:週1回(45〜60分程度)

- その他:道具代(5,000〜10,000円程度)、検定料、展覧会の出品料など

学童内の教室では月3,000円程度と割安なケースもあります。

一方で、カルチャーセンターや大都市部の教室は7,000円以上になることもあります。

実際に私が検討した教室は「月謝5,500円+初期道具代8,000円」。

別のカルチャー講座では「月謝3,000円+教材費のみ」でした。

比較してみると、コスト感は大きく違います。

月謝だけでなく、検定や展覧会などの追加費用も含めて予算を考えておくと安心ですね。

良い指導を見抜くポイント

体験や見学の際に注目すべきは先生の指導姿勢です。

- 子どもに具体的なアドバイスをしているか

- 子どもの表情が生き生きしているか

- 教室が整理整頓されているか

- お手本を実際に書いて見せてくれるか

息子の体験教室では、先生が「ここをもう少し長くするともっと良いよ」と丁寧に添削してくれました。

子どもが褒められて顔を輝かせた瞬間を見て、「この先生なら続けられそうだ」と直感しました。

指導の内容だけでなく、子どもの表情も判断材料にしてください。楽しそうに書けているかは大事なサインですよ。

体験レッスンから入会までの流れ

実際の流れはとてもシンプルです。

- 問い合わせ・予約

希望日を伝えて体験を申し込みます。 - 体験レッスン

道具は貸してくれる場合が多いので手ぶらで参加可能です。 - フィードバック

体験後に先生から子どもの様子や課題を伝えてもらえます。 - 入会手続き

申込書に記入し、初回費用を納めます。 - 初回レッスン

正式にスタート。家庭での復習方法もあわせて確認すると安心です。

問い合わせ時に「道具は貸していただけますか?」「親も見学できますか?」と聞いておくとスムーズでした。

体験後に子どもが「また行きたい」と言えば、入会のサインと考えて良いでしょう。

必要な道具と費用を最小限にする工夫

初心者の場合は基本セットだけ揃えれば十分です。

- 必須:太筆・小筆、半紙、墨汁、硯、下敷き、文鎮、雑巾

- あると便利:筆巻き、書道バッグ、半紙ばさみ

- 買わなくてよい:高級筆や固形墨、大量の半紙

我が家では学校用に購入した書道セットを習い事でも使っています。

兄弟姉妹で共有できるものは共有すれば、無駄な出費を抑えられます。

初めから高級品を揃える必要はありません。まずは必要最低限で始め、習字が続きそうなら追加で用意すれば良いですよ。

第4章|習字の習い事で身につく力と家庭でできる90日上達法

習字は単に「字をきれいにするための習い事」と思われがちです。

しかし実際には、書く力(文字スキル)と心の力(非認知スキル)の両方を養うことができる、とても奥深い学びです。

さらに取り組み方を工夫すれば、たった90日でも上達を実感できるのです。

ここでは具体的なスキル、家庭でできる習慣づけ、成果を可視化する方法をご紹介します。

習字で伸びる文字スキル

習字を続けることで得られる技術的な成長は以下の通りです。

- 正しい筆順

一画ごとの順番を守ることで、自然に字形が安定していきます。 - 筆圧コントロール

力を入れたり抜いたりする感覚が身につき、線の強弱を自在に操れるようになります。 - 字形バランス(余白感覚)

罫線がない紙に文字を整えて書くことで、空間の取り方を学びます。 - とめ・はね・はらいの処理

一筆ごとの始まりと終わりを意識できるようになり、字に抑揚が生まれます。 - 整え方のコツ

先生から直接教わる「字が崩れにくい書き方」は独学では得られない貴重な知識です。

息子も「日」という字を書いた際に先生から「横線を少し長めにすると安定するよ」とアドバイスを受けました。

それだけで見違えるほどバランスが良くなり、本人も自信を持って書けるようになったのです。

習字は反復練習だけでなく、細部の修正を積み重ねることで大きな変化が生まれるものですね。

習字で育つ非認知スキル

文字の美しさ以上に大きな収穫が、心の成長です。

- 集中力

墨と紙に向き合う静かな時間は、子どもにとって貴重な集中体験になります。 - 忍耐力・自己抑制

書き損じをすぐに消せないため、投げ出さずに最後まで仕上げようとする粘り強さが身につきます。 - 丁寧さ

一画一画を大切に書く習慣が、普段のノートや宿題の字にも表れます。 - 美的感覚

線の太細やバランスを意識することで、自然と「美しいものを見極める目」が育ちます。 - 自己効力感

級の合格や作品展示など、小さな成功体験が「やればできる」という自信につながります。

息子が昇級試験に合格して賞状を持ち帰ったとき、目を輝かせながら「もっと練習したい」と言った姿が印象的でした。

習字が単なる文字の練習を超え、本人の自信を育てる力になっていると実感した瞬間です。

習字は「心を整える習い事」でもあります。落ち着きのなさに悩む子ほど、その効果を大きく感じられますよ。

90日で上達を実感するロードマップ

習字は継続が命です。

とはいえ、ただ「練習しよう」では続きません。

そこでおすすめなのが3か月で成果を見える化する計画です。

| 期間 | 目標 | 主な内容 |

|---|---|---|

| 0〜2週(導入期) | 筆や硯に慣れる | 縦線・横線・丸など基本の線を書く。自分の名前を小筆で練習。 |

| 3〜6週(基礎期) | 筆遣いを習得 | 「山」「川」など画数の少ない字に挑戦。部首ごとに分けて練習。 |

| 7〜12週(発展期) | 作品を仕上げる | 二字熟語や短い言葉を清書。作品を家族に見せる。昇級試験や展覧会にも挑戦。 |

私の家では、最初の清書と3か月後の清書を並べて比べました。

違いがはっきりと見えて、子どもも「ぼく上手くなった!」と大喜び。

この成功体験が次の目標への大きな力になります。

習字は短期間でも成長を感じられる習い事です。まずは3か月続けることを意識してみてくださいね。

家庭でできる習慣化と成果の見える化

教室だけでなく、家庭でのサポートも欠かせません。

- 週2回×15分の習慣

火曜と金曜の夕食前など、決まった時間に短く集中して取り組む。 - チェックリスト活用

練習日をカレンダーに記録して○をつける。 - 進捗シート

「今月の目標字」「次の級」を書いて目に見える場所に貼る。 - 作品フォルダ

月に1枚ベスト作品を選び、クリアファイルに保存。 - 家庭ギャラリー

冷蔵庫や壁に作品を掲示して、家族みんなで成果を共有。

娘の場合は、冷蔵庫に貼った作品を祖父母が褒めてくれたことが大きなモチベーションになりました。

「また新しいの書いて貼る!」と自分から言い出すようになったのです。

子どものやる気は「見てもらえること」で一気に伸びます。家庭内でのちょっとした展示が最大のご褒美になりますよ。

習字の次の一歩につなげる

基礎が身についてきたら、次は外の舞台に挑戦してみましょう。

- 展覧会やコンクールに作品を出す

- 書道や硬筆の検定試験を受ける

- 学校の書き初め大会や課題で力を発揮する

友人のお子さんは、展覧会に出した作品が入選し、それをきっかけにますます練習意欲が高まったそうです。

外部の目標は子どもの成長を一段と後押ししてくれます。

習字をただの習い事で終わらせず、挑戦の場へ広げるとお子さんの自信がさらに育ちますよ。

まとめ|習字の習い事で広がる子どもの未来

ここまで「習字の習い事」について、価値や年齢ごとの始め方、教室の選び方、上達の工夫をお伝えしてきました。

あらためて感じるのは、習字は単なる文字練習にとどまらず、集中力や忍耐力、自信や礼儀といった一生の財産を育てる習い事だということです。

私の息子も習い始めた頃は、5分も座っていられませんでした。

それが3か月も経つと「もっと練習したい」と言い出すようになり、作品を誇らしげに冷蔵庫に貼る姿に、親として胸が熱くなったのを覚えています。

娘も水書きのお稽古から始めましたが、楽しそうに「まる!」と大きく書く姿を見るたびに、この時間が大切だと感じています。

一方で、費用や道具の準備、汚れのリスクといった現実的な悩みもありますよね。

ですが、道具は最小限から始められますし、汚れは「専用の場所をつくる」ことで軽減できます。

不安を小さくする工夫を取り入れることで、安心して続けられます。

そして忘れてはいけないのが、習字は親がやらせたいからではなく、子どもがやりたいと感じたときに始めるのがベストだということ。

たとえ高学年からのスタートでも、本人の意欲があれば必ず伸びます。

逆に無理に始めさせても長続きしません。

最後にお伝えしたいのは、習字は子どもの「今」を支えるだけでなく、将来の「自信」につながる習い事だということです。

毎日の生活の中で字を書く機会が減っても、習字で得た集中力や丁寧さは社会に出てからも必ず役立ちます。

習字の習い事は、文字以上の“生きる力”を育ててくれるものです。迷っているなら、まずは体験レッスンから始めてみてください。きっとお子さんの新しい一面が見えるはずですよ。

関連記事のご案内

筆者からのご案内

本記事は、筆者が独自に行った調査や情報収集をもとに、筆者自身の主観的な評価や感想を交えて構成しております。そのため、記載の内容や見解はすべての方に当てはまるものではなく、また同様の結果を得ることやサービスをご利用いただけることを保証するものではございません。

情報の正確性・完全性・最新性については細心の注意を払っておりますが、内容を恒常的に保証するものではございません。

サービスや条件、仕様等は予告なく変更される場合がございますので、必ず公式サイトなどの一次情報をご確認いただきますようお願い申し上げます。

また、本記事の内容を参考にされたことにより生じたいかなる損害や不利益につきましても、筆者および本サイトは一切の責任を負いかねますことをあらかじめご了承いただけますと幸いです。

本記事は広告を含んでおりますが、いずれも読者の皆さまの追加的な情報収集及びご判断の一助となることを目的に掲載しております。

なお、当サイトはAmazonのアソシエイトとして、適格販売により収入を得ています。

価格は変動することがあるため、必ずリンク先のサイトまたは公式サイトで確認するようにしてください。

本記事はあくまで参考情報としてご活用いただき、必ず公式サイト等で情報をご確認のうえ、ご自身の判断で最終決定をしていただけますよう、心よりお願い申し上げます。

習字は「字をきれいにする」以上に、子どもの集中力や自信を育てる習い事です。

まずは体験から始め、お子さんの新しい可能性を一緒に見つけてください。

出典

文部科学省(小学校学習指導要領・国語/書写|省庁公式)

日本習字(幼児・小学・中学コース紹介|団体公式)

日本書写技能検定協会(硬筆・毛筆の書写技能検定|団体公式)

公文書写(教室情報・学習の流れ|団体公式)

東京新聞 すくすく(教育コラム|新聞社)

コメント